De quoi parle-t-on ?

Introduction

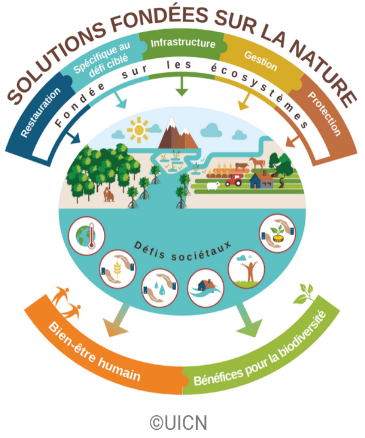

« Les Solutions fondées sur la Nature », ou SfN, visent à préserver, gérer ou encore restaurer les écosystèmes pour relever les défis sociétaux d’aujourd’hui comme les conséquences dues au changement climatique (inondations, submersions marines, canicules…), la gestion des risques naturels, les enjeux de santé, de sécurité alimentaire, ou encore d’approvisionnement en eau potable.

La biodiversité est donc un élément central des SfN, qui doivent également produire des bénéfices pour la société.

L’expression « Solutions fondées sur la Nature » est utilisée pour la première fois en 2008, dans un rapport de la Banque mondiale portant sur les stratégies de gestion et d’adaptation au changement climatique et à la perte de biodiversité, basées sur les concepts de gestion et de conservation des écosystèmes.

Repris en 2009 lors de la Conférence des parties de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, le concept de solutions fondées sur la nature est inscrit dans le programme mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2013. Aujourd’hui, les SfN voient leur place reconnue au niveau international : le socle de connaissances disponibles permet de montrer que dans de nombreuses situations, elles peuvent apporter des réponses pertinentes à mettre en avant dans les politiques publiques.

À l’échelle de l’Europe, elles sont notamment citées dans le Pacte vert pour l’Europe (2019) et les stratégies européennes relatives à l’adaptation au changement climatique (2020) ou en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (2021). Du fait des multiples bénéfices qu’elles peuvent engendrer, les SfN pourraient faciliter la mise en œuvre d’outils de planification multisectoriels tels que le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ou de compétences transversales telles que la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi).

Avec 10 % de la biodiversité mondiale, la France fait partie des dix pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées, principalement en raison des pressions exercées par les activités humaines. Face à ces pressions, le changement climatique agit comme un catalyseur venant accentuer leurs impacts.

Répondant concomitamment à ces problématiques, les Solutions fondées sur la Nature offrent une nouvelle perspective à l’aménagement du territoire, à la gestion des risques et à la structuration de politiques de résilience face aux effets du changement climatique.

Définition

Les Solutions fondées sur la Nature sont définies comme « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité » (source : UICN, 2016).

Les Solutions fondées sur la Nature représentent une alternative économiquement viable et durable, souvent moins coûteuse à long terme que des investissements technologiques ou la construction et l’entretien d’infrastructures grises. Elles sont flexibles et adaptables et apportent de nombreux co-bénéfices (tourisme, paysage, bien-être, activités économiques durables…).

Figure 1 : Illustration du concept des Solutions fondées sur la Nature

Source : UICN

En pratique, les Solutions fondées sur la Nature se déclinent en trois types d’actions, qui peuvent être combinées dans les territoires et avec des solutions d'ingénierie civile :

- La préservation d’écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique (par ex. mise en réseau d’aires marines protégées pour favoriser la biodiversité, constituer une source de poissons pêchables hors des zones protégées, favoriser l’écotourisme…),

- L’amélioration de la gestion d’écosystèmes pour une utilisation durable par les activités humaines (par ex. diversification des paysages agricoles),

- La restauration d’écosystèmes dégradés ou la création d’écosystèmes (par ex. déploiement d’écosystèmes urbains motivé par des objectifs environnementaux et d’amélioration de la qualité de vie).

Le concept se stabilise progressivement, au fur et à mesure que les SfN sont intégrées aux politiques publiques et adoptées sur le terrain.

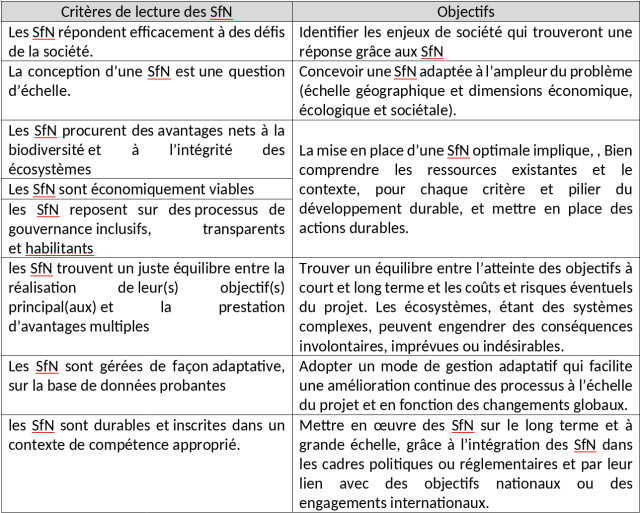

En 2020, l’UICN propose le premier référentiel pour les SfN reposant sur 8 critères, et met à disposition un guide d’auto-évaluation en ligne, permettant d’évaluer la conformité des projets à ces critères. Au-delà d’une mise en œuvre « technique », la notion de SaFN soulève également la question de l’économie et de la gouvernance des projets.

Tableau 1 : les 8 critères du Standard mondial des Solutions fondées sur la Nature

Source : UICN, 2021

Si ce concept est récent, une diversité de pratiques existantes, voire anciennes, peut s’en approcher. Les SfN rassemblent ainsi divers outils et concepts existants, tels que la restauration écologique, l’adaptation ou la réduction des risques fondés sur les écosystèmes, sous réserve qu’ils soient mis en place pour répondre à la fois à un défi sociétal et pour apporter des bénéfices pour la biodiversité.

Découlant des SfN, les « SafN », solutions d’adaptation fondées sur la Nature, vise à répondre aux défis de l’adaptation aux impacts des changements climatiques, tout en permettant d’obtenir un gain net pour la biodiversité et des co-bénéfices pour la société. L’idée que l’adaptation au changement climatique puisse reposer sur des SfN part du constat scientifique que des rétroactions existent entre le climat et la biodiversité.

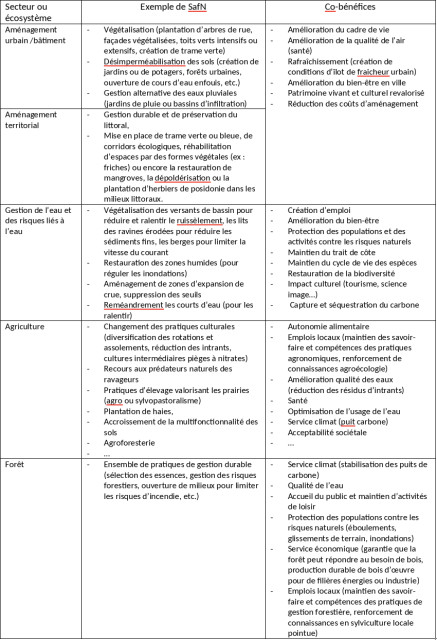

Les SafN peuvent être mobilisées en zones urbaines, côtières ou rurales. Néanmoins, la mobilisation et l’organisation autour du concept SafN sont encore limitées aujourd’hui à quelques secteurs d'application : en croissance et bien documenté dans les secteurs aménagement urbain/territorial, bâtiment et gestion de l’eau (végétalisation des espaces urbains, techniques alternatives d’assainissement ou de gestion des eaux de pluie, etc.) ; développé mais peu identifié ou formalisé dans les secteurs forestier et agricole, et naissant pour le tourisme.

Les études sur les SfN se développant, des points de vigilance ont également émergé, qui peuvent impacter l’efficacité, ainsi que l’équité, des SfN, comme l’engagement à long-terme des parties prenantes et des citoyens, la planification au niveau régional, le suivi et l’évaluation continus, ou les outils et approches de comparaison SfN/solutions grises mobilisés.

Tableau 2 : Exemples de Sfn et de cobénéfices par grand secteur

Sources : d’après ADEME, LGI et ECOACT, 2021 ; UICN, 2020.

Zoom sur les Solutions d’adaptation fondées sur la Nature appliquées au milieu agricole

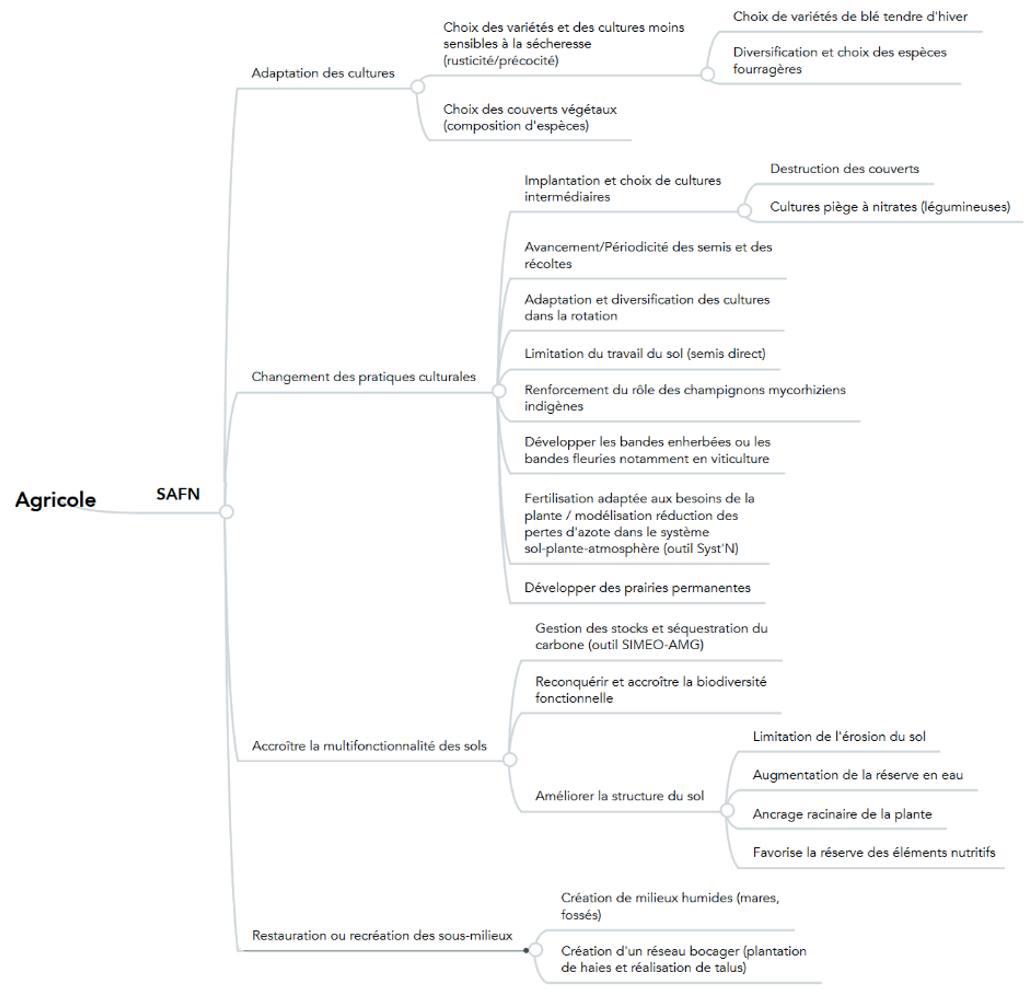

Le principal type de SafN dans le milieu agricole réside dans l’adaptation et la restauration des écosystèmes agricoles en favorisant des cultures et des systèmes de production plus adaptés et résilients notamment en phase avec les principes de l’agroécologie.

Dans le cadre du projet LIFE intégré ARTISAN1, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) a recensé un ensemble de SafN mises en œuvre en milieu agricole, qui se déclinent principalement autour des volets suivants :

- Adaptation des cultures : choix des variétés (rusticité, précocité) et des couverts végétaux (incluant les compositions d’espèces), amélioration génétique en lien notamment avec le risque maladie, la verse ou encore le besoin en eau ;

- Changement des pratiques culturales : diversification et rotation des cultures dans l’assolement, cultures intermédiaires (pièges à nitrates, destruction du couvert), diversification spatiale (haies, agroforesteries, bandes enherbées), adaptation de la périodicité des semis), limitation du travail du sol (ex : semi direct), fertilisation adaptée (ex : limitation des pertes d’azote telles que le lessivage des nitrates).

- Amélioration de la qualité multifonctionnelle des sols : gestion des stocks et séquestration du carbone (limitation des émissions de GES), améliorer la structure du sol pour limiter l’érosion et augmenter la réserve en eau, reconquête de la biodiversité des sols, favoriser le cycle des éléments nutritifs.

- Réhabilitation de sous-milieux en zone agricole : restauration du bocage (ex : plantation de haies), d’une mosaïque de paysages diversifiés ainsi que les continuités écologiques, recréation de milieux humides comme des prairies inondables, des mares ou des fossés.

Ces différents types de SafN peuvent contribuer à l’inverse à plusieurs objectifs agricoles comme l’amélioration de l’autonomie alimentaire des troupeaux, la sécurisation des revenus à travers la diversification des cultures et ateliers de production, l’amélioration de la résilience des activités agricoles (gestion durable de l’eau et des sols).

Figure 2 : Recensement et typologie des principaux types de SaFN en milieu agricole

Source : CEREMA, projet LIFE intégré ARTISAN

Dans le cadre de ce même projet LIGE intégré ARTISAN, Solagro a par ailleurs réalisé une brochure « Solutions d’adaptation fondées sur la nature (SaFN) ». Élaboré à partir des résultats de l’accompagnement de quatre territoires de 4 territoires entre 2020 et 2023, ce document propose des réflexions sur l’adaptation au changement climatique et la préservation de la biodiversité́ en agriculture.

1 Le projet Life intégré ARTISAN (Accroître la Résilience des Territoires aux changements climatiques par l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature) est financé par le Programme LIFE de l’Union européenne, le ministère de la Transition écologique (MTE), le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales (MCT) et piloté par l’Office français de la biodiversité (OFB).