« Les bio du Gers » partagent leurs expériences sur les couverts végétaux lors de la journée du 13 septembre 2016

La rotation des cultures et la pratique des couverts végétaux appartiennent aux techniques agricoles qui sont utilisées depuis l'Antiquité. Négligées par l'agriculture productiviste, elles sont utilisées par l'agriculture biologique et l'agriculture de conservation en raison de leurs impacts positifs sur la qualité du sol (structure, fertilité) et le rendement des cultures.

En 2015, les Bios du Gers - Gabb32 ont lancé une page Internet – PARTAGE TON COUVERT - sur laquelle les agriculteurs membres déposent leurs témoignages en ligne.

Julie BARRAGUE, en stage de fin d'études aux Bios du Gers - Gabb32, a réalisé une étude portant sur 28 exploitations en grandes cultures et polyculture-élevage. 23 d'entre eux sont en non labour et 9 possèdent un élevage.

Les raisons qui ont poussé les agriculteurs de l'étude à pratiquer les couverts végétaux peuvent être résumées ainsi : réduire l'érosion, augmenter le taux de matière organique, améliorer la structure et la fertilité globale du sol. Ces agriculteurs considèrent les couverts végétaux comme une culture à part entière. Ils expérimentent différentes espèces qui peuvent être utilisées en couvert car chacune possède une capacité distincte d'adaptation au sol et au climat et à ses intérêts propres (piégeage de nitrates, apport d'azote, structuration du sol en surface et/ou en profondeur…).

Parmi les agriculteurs interrogés, un grand nombre pratique les couverts végétaux avant les cultures d'été (maïs, soja, tournesol). La préparation du sol avant et après les couverts végétaux varie selon les espèces implantées, la stratégie de l'agriculteur (labour ou non labour par exemple) et le matériel qu'il a à sa disposition. L'important est de trouver un compromis entre les avantages qu'apportent les couverts végétaux au sol et la réussite de la culture principale qui les suit.

L'espèce la plus utilisée pour les couverts est la féverole même si d'autres espèces comme la navette, la moutarde, le trèfle (blanc ou violet) ou les graminées comme l'avoine ou l'orge ont une place importante dans la composition des couverts végétaux.

Julie Barragué a aussi étudié l'aspect économique de ces pratiques en se basant sur les données venant du réseau des CUMA. En englobant dans le coût des passages liés aux couverts la mécanisation et la main d'oeuvre (du semis du couvert au dernier passage de préparation du lit de semence de la culture suivante, sans prendre en compte le coût du semis de la culture suivante et le coût de la semence de couvert), celui-ci revient, en moyenne, à 250 € par hectare. Le prix moyen du couvert varie entre 100 et 430 €/ha selon la mécanisation utilisée. Un agriculteur qui utilise un déchaumeur combiné avec un semoir fait baisser les coûts de son couvert végétal. En général, le nombre croissant de passages augmente le coût total.

Julie Barragué a aussi étudié l'aspect économique de ces pratiques en se basant sur les données venant du réseau des CUMA. En englobant dans le coût des passages liés aux couverts la mécanisation et la main d'oeuvre (du semis du couvert au dernier passage de préparation du lit de semence de la culture suivante, sans prendre en compte le coût du semis de la culture suivante et le coût de la semence de couvert), celui-ci revient, en moyenne, à 250 € par hectare. Le prix moyen du couvert varie entre 100 et 430 €/ha selon la mécanisation utilisée. Un agriculteur qui utilise un déchaumeur combiné avec un semoir fait baisser les coûts de son couvert végétal. En général, le nombre croissant de passages augmente le coût total.

Ce coût peut être compensé par le rôle que joue le couvert végétal dans l'apport d'azote au sol. Selon les agriculteurs interrogés dans le cadre de cette étude, un couvert végétal réussi apporte de 5 à 6 tonnes de matière sèche par hectare. Cette quantité, pour les couverts à base de légumineuses, permet de mettre à disposition pour la culture suivante à 50 à 100 unités d'azote, qui sont sinon apportées par les engrais azotés autorisés en agriculture biologique qui peuvent coûter entre 150 et 350 €. La disponibilité de l'azote présent dans les couverts pour la culture suivante varie selon la température, le degré d'humidité et les travaux effectués sur sol (profondeur de travail du sol). La structuration du sol, l'augmentation de sa fertilité, la diminution de l'érosion grâce couverts végétaux sont des bénéfices réels mais plus difficilement chiffrables.

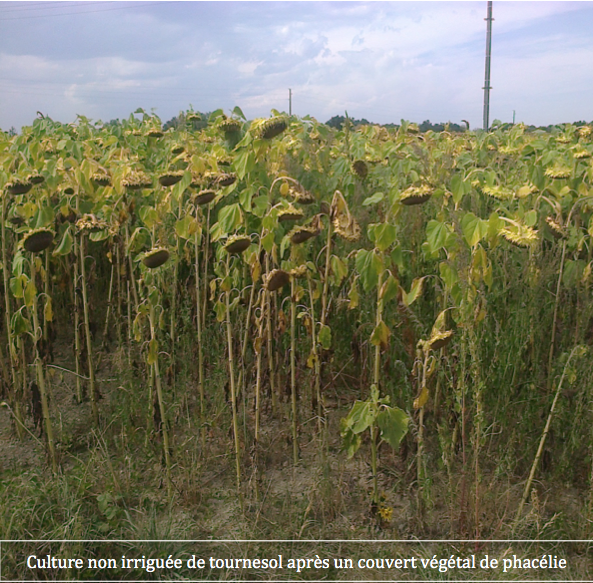

Jean-Jacques GARBAY, par exemple, est un agriculteur qui pratique systématiquement un mélange fèverole, vesce, navette phacélie en amont de toutes les cultures d'été de sa rotation : soja, maïs et tournesol. Suite à diverses expériences lourdes de conséquence, il considère maintenant que cela vaut le coup d'être attentionné et précis : cette année il a entrepris la restitution de ses couverts au 1 mai pour un semis réalisé avant le 15 juin avec des variétés précoces. Les résultats ont été remarquables sur tournesol (27 quintaux sur des boulbennes non irriguées) et normaux en soja (30 quintaux sur argilo limoneux irrigués). Sur le tournesol il y a eu deux faux semis supplémentaires pour réaliser une minéralisation tout en faisant baisser la pression adventice (le tournesol vient en deuxième culture d'été). Enfin cette année il a bénéficié d'une nouvelle herse étrille rotative, utilisable donc avec les débris provenant d'une destruction sans enfouissement. Ce travail superficiel a permis de ne pas évaporer l'eau du printemps elle même bien « rangée » dans le sol par les galeries et la structure d'un sol confié aux vers de terre et aux nombreux cheminements des racines du couvert. Pour affiner sa stratégie adventice il a semé après un épisode de pluie suivi de fortes températures.

Jean-Jacques GARBAY, par exemple, est un agriculteur qui pratique systématiquement un mélange fèverole, vesce, navette phacélie en amont de toutes les cultures d'été de sa rotation : soja, maïs et tournesol. Suite à diverses expériences lourdes de conséquence, il considère maintenant que cela vaut le coup d'être attentionné et précis : cette année il a entrepris la restitution de ses couverts au 1 mai pour un semis réalisé avant le 15 juin avec des variétés précoces. Les résultats ont été remarquables sur tournesol (27 quintaux sur des boulbennes non irriguées) et normaux en soja (30 quintaux sur argilo limoneux irrigués). Sur le tournesol il y a eu deux faux semis supplémentaires pour réaliser une minéralisation tout en faisant baisser la pression adventice (le tournesol vient en deuxième culture d'été). Enfin cette année il a bénéficié d'une nouvelle herse étrille rotative, utilisable donc avec les débris provenant d'une destruction sans enfouissement. Ce travail superficiel a permis de ne pas évaporer l'eau du printemps elle même bien « rangée » dans le sol par les galeries et la structure d'un sol confié aux vers de terre et aux nombreux cheminements des racines du couvert. Pour affiner sa stratégie adventice il a semé après un épisode de pluie suivi de fortes températures.

Gérad LIBAROS, un autre agriculteur, cultive du soja après un couvert végétal de féverole. Il pratique deux irrigations de 45 mm sur toutes les parcelles de soja. Pour restituer les couverts, il utilise un broyeur puis deux passages de déchaumeur en sol argileux et sur l'autre parcelle possédant le même type de sol, il utilise un déchaumeur à disque puis réalise un labour de 15 cm. Sur une parcelle de sol argilo-limoneux, il fait deux passages de déchaumeur. L'année dernière, il a obtenu un rendement moyen de 30 q/ha.