Agriculture biologique de conservation (ABC) en contexte méditerranéen

La Démarche

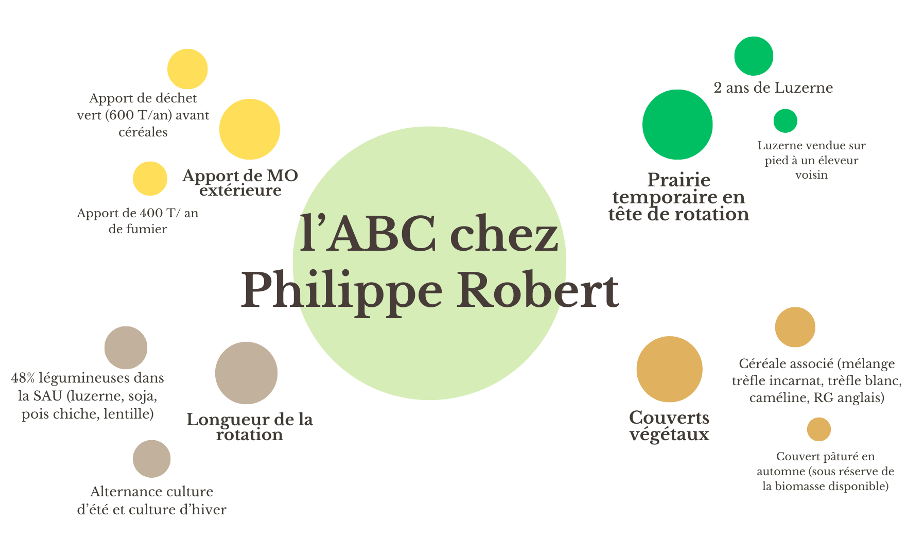

Depuis sa conversion en agriculture biologique en 2011, Philippe a augmenté la part des légumineuses de sa rotation (de 13% à 48%) avec l’implantation de luzerne en tête de rotation, le soja, le pois chiche et la lentille et a arrêté tout déchaumage et faux-semis.

Il respecte les trois piliers de l’agriculture de conservation : (1) les couverts (2) la diversification et l’allongement de la rotation et (3) le travail minimal.

Les Savoirs Agroécologiques

Dans un contexte méditerranéen, où les aléas climatiques sont de plus en plus extrêmes (pluie diluvienne en automne, absence de pluie pendant 5 mois…) la réduction du travail du sol couplée à une couverture du sol semble être une solution pour permettre une plus grande souplesse dans les possibilités d’intervention sur les cultures.

C’est la voie qu’emprunte Philippe en 2011, qui veut à la fois arrêter le labour et passer en bio : un challenge de taille. En effet, l’arrêt du labour voire le passage en semi direct entraîne des impasses techniques sur la gestion des adventices sans emploi d’herbicides.

Il déploie donc méticuleusement un changement global de son système, de sa rotation à ses pratiques agricoles (carte mentale suivante) qui lui ont permis de répondre à plusieurs enjeux forts :

- Gestion des adventices

- Grâce au débouché local par son voisin éleveur ovin, une prairie temporaire de luzerne en tête de rotation a été mise en place. Cette luzerne est implantée en mars et détruite en automne de l’année d’après avant une paille. Cette luzerne revient dans la rotation dès que la pression des adventices est trop forte.

- L’association de culture a été mise en place avec les céréales à paille. En 2023, 70 ha de couvert (mélange caméline, trèfle blanc et incarnat et ray-grass) ont été implanté en simultanée/associée avec des céréales à paille (blé tendre, blé dur, épeautre…). Cela permet de limiter la pression d’adventices en automne et de couvrir le sol en été après la récolte des pailles. Ce couvert peut rester jusqu’au printemps d’après avant un soja, et donc être pâturé, en automne, par les brebis du voisin.

- Gestion de la fertilisation organique

- La place prépondérante des légumineuses dans l’assolement (48%) permet d’apporter une importante part de la fertilisation pour la culture suivante. La luzerne mis en place 2 ou 3 ans permet de restituer de l’azote au blé tendre puis à l’épeautre qui lui-même est implanté en associé avec un mélange de légumineuse

- De même, un apport de fumier (20T /ha) sur céréales permet de compléter la fertilisation

- Ou un apport de déchet vert (30T/ha) avant céréale permet de capter l’azote rendu par le soja (le précédent cultural) et le relarguer au printemps au moment de la croissance du blé.

- Le pâturage des brebis contribue aussi à la fertilisation organique

- Comme résultat, les rendements de céréales bio en sec sont autour de 30-35 quintaux/ha. Une réussite !

- Amélioration de la santé des sols

- L’apport organique de broyat de déchets vert* (environ 100 m3/ha) avec un ISMO stable permet d’augmenter la part de matière organique stable des sols et donc améliorer le fonctionnement du sol pour qu’ensuite les éléments soient plus disponibles.

- L’arrêt de plusieurs passages de tracteurs

*La valeur moyenne de 250m3/ha est d’environ 300 uN mais cet azote va servir à la fabrication d’enzyme pour la biomasse microbienne. Cet azote sera donc immobilisé dans le sol pendant un certain nombre d’année. Pour sa propre dégradation, le broyat va utiliser de l’azote du sol qui dans certaine situation va provoquer la faim d’azote.

Mais cela dépend du C/N et de l’azote déjà présent dans le sol : le broyat de déchet vert présente un C/N plutôt faible d’environ 40 (à titre de comparaison, le C/N d’un paille de blé est d’environ 100). De même, les déchets verts contiennent du calcium, du potassium et du phosphore.

Impasses :

Malgré le déploiement de ces piliers, Philippe a repris le labour avant soja et entre luzerne et céréales dans un objectif de gestion des adventices. Cela révèle l’impasse technique la plus importante de l’ABC, la gestion des adventices en alliant réduction du travail du sol et aucune utilisation d’herbicides. C’est pourquoi un groupe technique s’est développé autour de l’ABC en région méditerranéenne : « LE COLLECTIF « ABC-SUD » AU SEIN DES DÉCOMPACTÉS DE L’ABC ».

ZOOM SUR LA GESTION DE L’EAU :

Philippe a 200 ha de céréales en bio en climat méditerranéen, dont il irrigue seulement 30 à 50 ha. 18 510 m3 au total par pompage est apporté sur les cultures de printemps et les pommes de terre avec en complément de l’irrigation en gravitaire (impossible à comptabiliser).

Philippe est président de l’ASA d’irrigants vers Pertuis et va commencer un mandat en région Auvergne Rhône Alpe en tant que chargé de gestion de l’eau.

ZOOM SUR LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE :

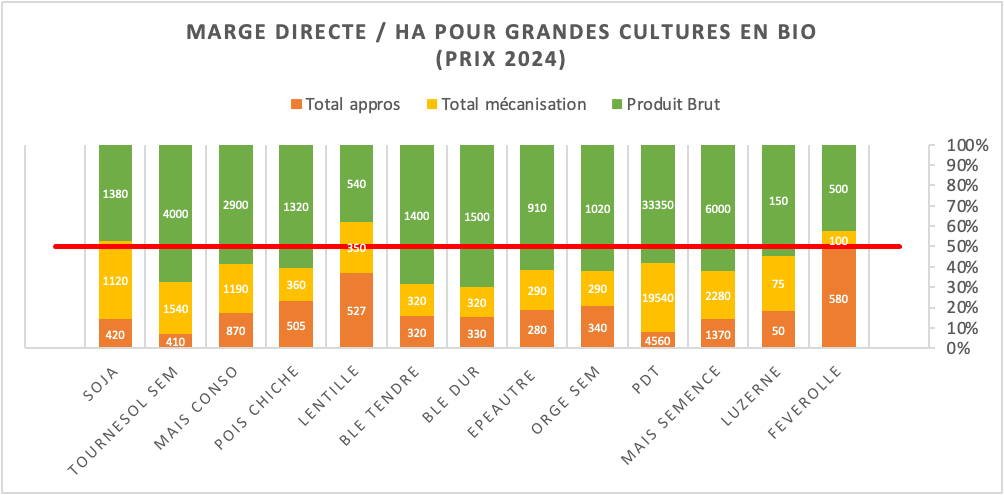

Ce graphe présente les marges directes par hectare en prenant en compte les primes PAC. Il s’agit ici d’un travail fait par Philippe qui a recensé ses charges d’approvisionnement et de mécanisation (coût d’une intervention par une ETA). On note ici que les marges directes de légumineuses (soja, lentille, féverole) sont la plupart négatives malgré les aides PAC. Ce constat met en évidence un manque de soutien de la part des filières sur les légumineuses, malgré l’objectif que la France s’est fixée de doubler la surface agricole consacrée aux légumineuses et de devenir un champion de la protéine végétale en alimentation humaine à horizon 2030.

Ce résultat de marge négative des légumineuses doit évidemment être mis en perspective des coûts d’engrais organique évités, du fait de la fixation symbiotique et la restitution d’éléments nutritifs aux cultures suivantes.

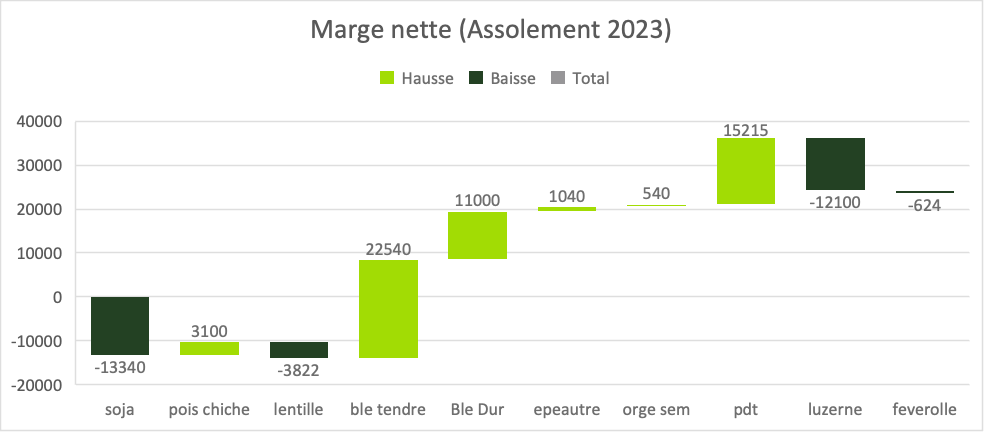

Au total, sur ses 203ha, la marge nette (sans les primes) est positive, un système en ABC qui fait donc ses preuves en terme écologiques (-39% GES/ha, arrêt du déchaumage et faux-semis, réduction voire arrêt total d’engrais) et en terme économique.

Intérêts du point de vue de l’agriculteur

Économiques |

Agronomiques |

Environnementaux |

|

|

|