CUMA Terr’EAU et le GIEE paill’O bois

Entretien avec Anne-Lise Segaud

(animatrice à la Fédération des Cuma de Bourgogne France Comté, et Julie Chaboz, animatrice au GIEE Paill’O Bois)

Anne-Lise Segaud, est mise à disposition en tant qu’animatrice à 30% pour la Cuma Terr’eau et 10% au bénéficie du GIEE Paill’O bois

Jeune diplomé de l »école vetagrosup, « ça fait un an que je travaille pour la Cuma Terr’Eau ». Elle a pris la suite du poste mis en place par Etienne Bourgy notamment, ancien animateur de la Fdcuma, à l’origine du développement de l’usage des plaquettes en litière dans le bassin allaitant de la Nièvre dans les années 2010. Devenu depuis conseiller énergie à la Chambre d’agriculture, « on continue à croiser les données, à les mettre à jour, c’est mon référent technique » souligne Anne-Lise.

La CUMA Terr’Eau en chiffres :

- 2 salariés (chauffeurs) à temps plein

- 30 % appui administrative et comptable

- 30% animation

- 400 adhérents

La Cuma Terr’eau est une Cuma départementale de la Nièvre créée en 2001 autour de l’activité de compostage avec un retourneur d’andain. Elle regroupe aujourd’hui quatre activités principales : le compostage, le déchiquetage, la collecte des effluents viti-vinicoles et le toastage de protéagineux.

L’activité de déchiquetage a démarré en 2010 avec 70 adhérents et 8500 MAP produits. Aujourd’hui sur les 400 adhérents, 260 agriculteurs font appel à la CUMA pour le déchiquetage, incluant des départements limitrophes. Le déchiquetage du bois en plaquettes s’est développé autour de l’usage en chaudière pour 60% des volumes et 40 % en litière. Cependant Anne-Lise constate que « la tendance s’inverse aujourd’hui ». La Cuma déchiquète 40 000 MAP par an. « 10 000 MAP sont destinés aux chaudières et 30 000 MAP pour les litières, c’est en développement surtout les années de sécheresse » précise Anne-Lise. Ce qui compte « c’est l’organisation des chantiers par secteur géographique ». En général il s’agit de chantier individuel, plus rarement de chantier collectif. « On est parmi les Cuma qui font des petits chantiers, avec – de 100 m3 ce qui correspond à des petites chaudières avec de la petite plaquette plutôt bien calibrée ».

« Notre prestation se limite au broyage, pas de coupe, ni d’achat ou de vente de plaquette ». Les utilisateurs de plaquettes en litières sont majoritairement des exploitations allaitantes mais avec une augmentation des éleveurs laitiers notamment dans l’Yonne ».

« Ça marche beaucoup par le bouche-à-oreille, si le chantier se passe bien dans un secteur avec un adhérent, l’année suivante on peut avoir de nouveaux adhérents dans ce même secteur. Pour l’instant on augmente d’une dizaine par an, c’est gérable pour le planning ».

Un matériel performant

En 2020 la Cuma a réinvesti 500 000 € dans une déchiqueteuse neuve et un tracteur d’occasion.

La déchiqueteuse est une BIBER 83 de la marque autrichienne Eschlböck. Attelée derrière un Xerion 4000, elle broie presque toute l’année, du 15 février au 15 décembre, avec un pic sur les mois d’avril à juin. Anne-Lise précise qu’il s’agit « d’une des meilleures marques pour la mettre derrière un tracteur agricole adapté aux prairies souvent humides de la Nièvre ».

Les grilles de calibrage de la plaquette sont interchangeables : « 80 % des chantiers font une plaquette avec une grille de 30 (plaquette de 3 cm * 3 cm) indifféremment pour chaudière et litière, la 20 pourrait aller et la 50 c’est trop gros pour les vaches ».

Les conditions de réussites

Anne-Lise précise que « la plus grosse part dans le coût de production de plaquette c’est le coût de déchiquetage. Si le chantier est bien organisé, ça va plus vite donc ça coute moins cher ».

« Il faut aussi veiller à ce qu’il n’y est pas de corps étranger dans les tas de bois, c’est arrivé une fois avec une dent de tracteur, les dégâts ont été très importants, une partie de la déchiqueteuse est repartie en Autriche. » Anne-Lise précise que pour le grappin coupeur, les agriculteurs travaillent avec d’autres Cuma de Saône et Loire ou du Cher ou des Eta de la Nièvre.

Pour le séchage, Anne-Lise conseille aux éleveurs de « conserver la plaquette sous bâtiment, c’est la meilleure qualité de plaquette qu’on peut avoir ». « Ça peut être une contrainte pour nous car il faut que les animaux soient sortis mais on est sûr qu’ils ont de la plaquette de qualité ». Anne-Lise précise que sinon il est préférable de bâcher le tas en extérieur et éviter les infiltrations par en dessous. « Les agriculteurs sinon ne sont pas contents et ne reviennent pas l’année d’après ».

Fédérer largement au sein des Cuma

Une réunion nationale est prévue prochainement avec d’autres Cuma qui font du déchiquetage afin d’échanger sur les projets, les réussites, les difficultés et peut-être sur le Label Haie.

« Certains agriculteurs commencent à s’y intéresser » précise Anne-Lise. Le label est un dispositif de certification des pratiques de gestion des haies et des filières de distribution du bois issu du bocage. L’enjeu : endiguer l’érosion bocagère en France en appuyant le développement de filières durables par une rémunération des services rendus par les agriculteurs. « Le président et des adhérents du Giee ont des haies hautes depuis 15 ans, certains adhérents répondent à des appels d’offres pour fournir des bois plaquettes aux collectivités » précise Anne-Lise qui considère le Label Haie comme une opportunité.

Les nouveaux projets à venir de la Cuma

En tant que Cuma, on pourrait en complément faire des formations à la gestion de la haie en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Nièvre ou proposer de nouvelles activités mais « qui dit nouvelle activité dit nouveau salarié » souligne Anne-Lise et « je manque de temps ». La préoccupation actuelle est d’optimiser l’organisation des chantiers et le travail en équipe avec l’arrivée du nouveau salarié. La Cuma met en place pour début 2022 un logiciel de gestion des tournées qui tient compte des distances entre chantiers : « ça va permettre l’inscription en ligne des adhérents et facilitera la facturation. La mise en place est chronophage mais il doit nous faire gagner du temps après ! »

Sur la plaquette, le rythme de croisière est trouvé depuis 4 à 5 ans. « Il nous reste à former le 2eme chauffeur au déchiquetage pour permettre les remplacements et une dizaine de nouveaux adhérents par an, ça ne met pas en péril le planning sauf en cas de sécheresse ! »

La Cuma est déjà bien connue sur le territoire et « notre boulot est reconnu, nous avons des bons retours, la Cuma est écoutée avec attention, on a déjà beaucoup gagné. Mon objectif est de maintenir les bonnes relations et la reconnaissance de la Cuma par ses adhérents et partenaires. »

Le GIEE Paill’Ô Bois

En chiffres

- Création en 2015

- financement de l’animation depuis 2019 avec des alternants soit un mi-temps environ

Les apports du GIEE Paill’Ô Bois

Entretien avec Julie Chaboz, alternante en 3° année à l’ENSAT

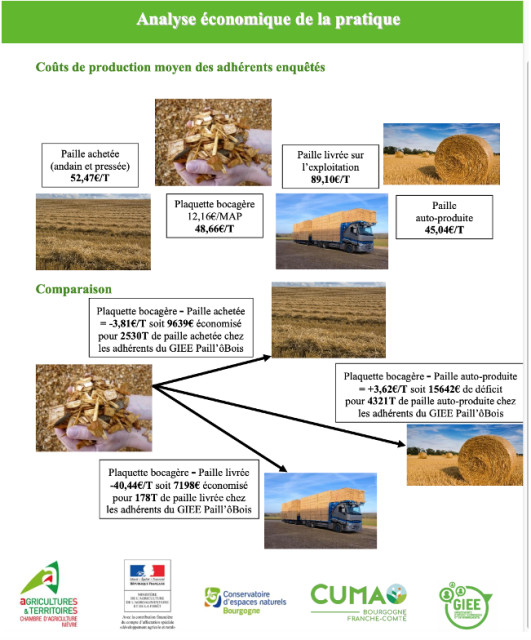

Précurseur de la pratique de plaquettes bocagères en litière, la CUMA Terr’Eau a fondé ce groupement d’intérêt économique et environnemental (GIEE) en 2015. L’objectif est d’organiser les échanges de pratiques entre agriculteurs. Les agriculteurs membres du GIEE bénéficient également de majoration dans l’attribution des aides ou d’une attribution préférentielle des aides des CUMA de la Nièvre.

Le GIEE a permis de faire des expérimentations sur les températures de litières, de bâtir des références technico-économiques et de réaliser des documents de vulgarisation (guide d’entretien des haies hautes, brochure sur la valorisation des haies). « On organise des réunions pour décider de l’orientation du GIEE (échanges de pratiques entre agriculteurs) 2 fois par an » précise Julie.

Aujourd’hui 22 agriculteurs adhérents au GIEE. Les projets à venir concernent le développement du collectif afin de fédérer plus d’agriculteurs autour de la pratique de la litière de bois et la meilleure connaissance de l’impact sur le sol de l’épandage de ce matériau, « Certains céréaliers commencent à s’intéresser à cet amendement organique » se réjouit Julie.

Une autre mission de Julie est de développer la notoriété de la haie et sa valorisation. « Actuellement la ressource vient plus de la lisière que de la haie. Le gros frein c’est la tradition de la haie taillée basse, les agriculteurs se disent – Si je laisse pousser la haie, on va croire que je tiens pas mon exploitation ».

Julie va analyser plusieurs pistes de valorisation : le Label Haie, les crédits carbone, les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) notamment pour les ripisylves. Des démarches similaires sont menées par une GIEE dans la Manche et par les CIVAM Pays de Loire. Julie a déjà prévu d’échanger avec eux. « Mon travail est de trouver les bons leviers en partant des besoins des agriculteurs. » conclut Julie enthousiaste.

Pour en savoir plus :