Modalités pratiques de mise en œuvre

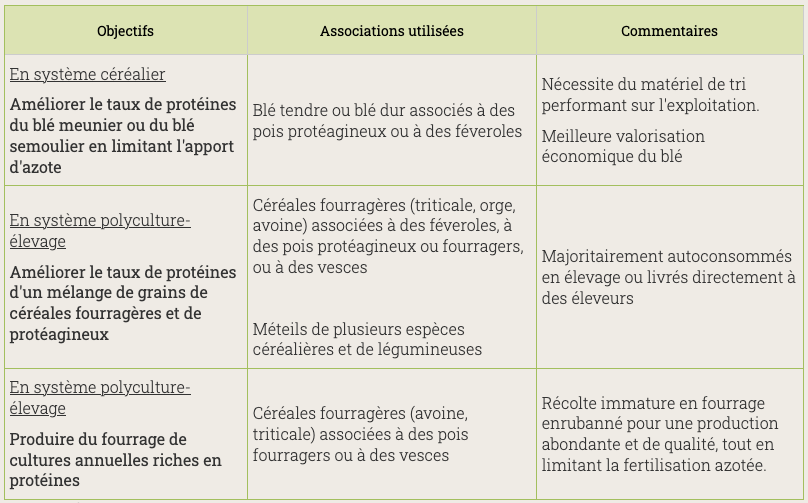

En fonction des objectifs poursuivis par l’agriculteur, voici les principales cultures associées de type céréales-légumineuses :

La différence dans la conduite de l’association – selon sa destination en fourrage ou grain – repose essentiellement sur le choix des espèces et variétés et la densité de semis.

Quelques principes de pilotage des associations céréales / légumineuses

Place dans la rotation

Les mélanges céréaliers sont caractérisés par leur grande flexibilité. Ils s’adaptent à des types de sols variés moyennant un pH > 5,5 et non hydromorphes.

Il est conseillé néanmoins de les placer derrière une céréale à paille ou une plante sarclée, voire en 3ème paille et d’éviter un précédent correspondant à une espèce du mélange et/ou laissant des reliquats azotés importants. L’association peut être placée en fin de rotation, avant une prairie ou une luzerne, essentiellement pour des raisons de maitrise des parasites présents dans le sol.

Choix des espèces

Plusieurs associations sont possibles en fonction du système d’exploitation, du contexte pédoclimatique et des caractéristiques technologiques du mélange attendues par l’agriculteur.

La plus répandue est l’association POIS FOURRAGER et TRITICALE en fourrage comme en grain, du fait de 2 avantages importants : la compétition féroce vis-à-vis des adventices ainsi que la concordance dans les dates de récolte et semis.

Il existe des mélanges d’hiver et de printemps. Les mélanges d’hiver préfèrent des implantations précoces (avant le 15 novembre) permettant un bon développement du pois et une reprise rapide au printemps. Les mélanges de printemps s’échelonnent de début février (blé / féverole) à fin avril (orge / pois protéagineux).

Conduite des associations

- Fertilisation : Du fait de la présence d’une légumineuse, l’apport d’azote n’est pas toujours nécessaire. L’association permet de manière générale de faire l’impasse sur la fertilisation phospho-potassique ; néanmoins, un apport de compost (5 à 20 t/ha) à l’automne peut être envisagé si aucune prairie ou légumineuse n’a été présente sur la parcelle depuis au moins 2 ans (Source : Gab/Frab Bretagne).

La fertilisation peut être un levier pour orienter la composition du mélange à la récolte : un apport précoce sera favorable à la céréale, a contrario d’un apport après tallage plus favorable à la légumineuse. - Désherbage : si les associations concurrencent rapidement les adventices, il est conseillé de réaliser des faux-semis au préalable et de passer la herse étrille de manière superficielle avant la levée et à la sortie de l’hiver. Cette dernière est déconseillée lorsque les légumineuses ont formé des vrilles (risque de pertes par arrachage).

Objectif fourrage : recommandations pour la conduite de l’association

Objectifs visés

Dans les systèmes d’élevage, les services attendus des cultures associées (modèle triticale – pois fourrager) sont de produire un fourrage à forte biomasse, stable face aux aléas climatiques, économe en intrants (eau, azote, produits phytosanitaires) et riche en fibres et en MAT (Matières Azotées Totales).

Choix des espèces et variétés

- Céréales utilisées en fourrages : triticale, avoine, blé, seigle.

- Légumineuses utilisées : pois fourrager, féverole, vesce (fort développement végétatif et sensibilité à la verse).

Critères à prendre en compte :

- Type de sol (densités de semis à diminuer en sols profonds et fertiles),

- Résistance des variétés à la verse,

- Hauteur des 2 espèces,

- Pour la céréale : complémentarité nutritionnelle du mélange et éventuels facteurs antinutritionnels de certains protéagineux.

Par exemple : sur les sols hydromorphes, les associations peuvent rencontrer un problème de pertes hivernales de pieds de légumineuses qui déséquilibre le mélange.

Le semis

Il s’effectue généralement de fin septembre à fin octobre, en fonction des contextes pédoclimatiques.

La céréale est favorisée par un semis tardif, la légumineuse par un semis précoce.

Pour éviter tout problème de verse, il faudra veiller à limiter la proportion de légumineuse dans la dose à hauteur de 13 à 25 % du mélange (maximum de 20 grains / m2). Par exemple : 25 à 30 kg/ha pour le pois fourrager.

Technique : mélanger les semences avant de mettre dans le semoir à céréales, en veillant à bien homogénéiser la répartition des 2 espèces. Possibilité de semer le pois à la volée, de passer la herse (recouvrement) puis de semer la céréale avec le semoir (notamment lorsque la féverole fait partie du mélange).

Profondeur : Pour les associations à base de pois (3-4 cm). Dans le cas de la féverole, profondeur de 6-8 cm. Semis en 2 fois (céréale à 2-3 cm).

La récolte

En fourrage, l’objectif est de récolter lorsque la céréale est au stade laiteux pâteux et le pois au stade pâteux. La paille doit être encore verte au niveau des entre-noeuds. Cette récolte peut s’échelonner de fin juin à mi-juillet suivant les années.

Il est conseillé d’aller au-delà de 40 % de MS pour éviter tout problème de conservation.

Les rendements observés en fourrage (moyenne de conduite en bio et à bas niveau d’intrant) se situent entre de 8 à 12 T MS/ha. Source : Réseaux d’essai d’associations C/L entre 2005 et 2011 (Itab 2011).

| Précoce | Tardive | |

|---|---|---|

| %MS | 27,3 | 41,8 |

| %MS triticale | 36 | 42,9 |

| %MS pois | 26 | 47,4 |

| RDT | 6,7 | 9,4 |

| RDT triticale | 2,5 | 5,9 |

| RDT pois | 4,1 | 3,7 |

| %pois | 55 | 35 |

| %MAT | 11,9 | 8,6 |

Effet de la date de récolte de l’association triticale-pois sur les performances de rendement et de qualité (source : Casdar association céréale légumineuse 2013)

La date de récolte est également un moyen d’influencer la qualité de la production : une récolte précoce si elle fait perdre entre 1 et 2 tonnes de biomasse, permet de gagner des points en MAT en augmentant la proportion de pois.

| Mélange 1 | Mélange 2 | ||||||

| Triticale** | Pois fourrager* | Triticale** | Pois fourrager* | Vesce* | |||

| Date de semis | Fin septembre à fin octobre suivant les régions | ||||||

| Densités de semis *** | Gr/m2 | 300 | 15 | 300 | 10 | 15 | |

| PMG (g) | 45 | 190 | 45 | 190 | 65 | ||

| Kg/ha | 135 | 28 | 135 | 20 | 10 | ||

Dates et densités de semis pour l’objectif fourrage (Source ITAB – 2011)* pois fourrager d’hiver et vesce d’hiver peuvent se semer à la date de semis habituelle du triticale** les variétés de triticale sont choisies pour leur résistance à la verse et leur rusticité.*** diminuer les densités de semis en sol profond et fertile.

Objectif grains : recommandations pour la conduite de l’association

Objectifs visés :

- Avec moins d’intrants, produire des grains de blé riches en protéines et obtenir un rendement égal ou supérieur.

- Produire des protéagineux sans les difficultés rencontrées en culture pure.

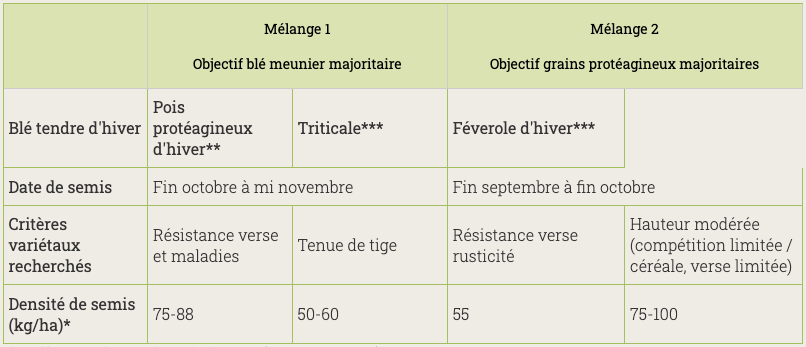

Choix d’espèces et variétés

- Céréales utilisées en grain : Blé tendre d’hiver, triticale.

- Légumineuses utilisées : Pois protéagineux d’hiver (dimension des graines similaire à celle des céréales mais maturité précoce), féverole d’hiver (grosses graines et maturité proche de celle du blé). Éviter la vesce qui a tendance à verser.

Si l’objectif majoritaire est la production de céréale : Part du blé dans le semis à hauteur de 60-70% de la culture pure et 30 % pour le pois.

Si l’objectif majoritaire est la production de protéagineux : Part du pois dans le semis à hauteur de 60-70% de la culture pure et 40 % pour la céréale. L’incorporation de 2 espèces de légumineuses dans le mélange optimise les chances de récolter des légumineuses. La céréale sert de tuteur au protéagineux et freine le développement des adventices et de certaines maladies.

Impératifs : Faire correspondre la hauteur des pailles des 2 espèces et leur période de maturité.

Quelle que soit la structure du peuplement, le blé a un avantage compétitif sur le protéagineux. Il est donc difficile d’atteindre une part importante de protéagineux.

Si la proportion de chaque espèce dans le mélange à la récolte reste variable, il est possible néanmoins d’orienter la proportion de l’une ou l’autre des espèces par un choix approprié des combinaisons d’espèces et/ou de variétés, des dates et densités de semis.

Par exemple, l’association d’une céréale (blé ou triticale) avec de la féverole permet d’obtenir une plus forte part de protéagineux dans le mélange par rapport à une association avec du pois, mais nécessite 2 passages de semoir pour respecter les profondeurs de semis optimales de chaque espèce (source : Casdar 8058).

La disponibilité en azote du milieu quant à elle, joue également un rôle : plus le milieu est pauvre en N, plus la légumineuse est favorisée.

* à moduler suivant le type de sol.

** ou féverole d’hiver.

*** ou blé- pois protéagineux d’hiver ou orge de printemps / pois de printemps.

La récolte et tri des graines

Les opérations de récolte et de tri du mélange sont facilitées pour des espèces dont les tailles de semences sont bien différentes. Un compromis est à trouver dans le réglage de la moissonneuse batteuse afin d’éviter de casser des grains (difficiles à trier par la suite). Une ventilation appropriée permettra d’assurer une bonne conservation des mélanges.

- Récolte en grains secs :

- Il est impératif d’attendre la maturité de l’espèce la plus tardive avant de récolter le mélange. Les céréales sont en général les plus précoces et il est possible d’attendre 1 à 2 semaines sans perte.

- Taux d’humidité : 15% (ce qui exclut la féverole qui nécessite d’être séchée).

- Rendement moyen : 30 à 60 qtx / ha (fonction de la région pédo-climatique).

- Récolte en grains inertés (grains écrasés après récolte et mis en silo bâché).

- Elle dépend de la plante ayant la maturité la plus tardive (généralement la féverole).

- Taux d’humidité : 18 % à 22 %.

- Le tri du mélange est une opération délicate qui nécessite un équipement adapté (trieurs performants, densimétriques). Cette action s’effectue chez l’agriculteur ou le collecteur s’il accepte les mélanges (préférer alors une association binaire pour faciliter les opérations logistiques). Le coût du tri est estimé à 15 euros la tonne comprenant l’opération stricte de démélange (6 euros / t) et 8 euros de pertes de protéagineux (non séparés du blé) et donc non valorisés au prix du protéagineux. (Sources : PerfCom 2012 et Casdar 8058).

Autres conduites de cultures associées

Associations céréale-légumineuse :

Légumineuse non récoltée avec 2 perspectives :

- La légumineuse est détruite pendant la montaison : elle joue le rôle de « plante de service ». L’objectif est la restitution de l’azote à la céréale par minéralisation des parties aériennes et du système racinaire (jusqu’à 80 kg N/ha),

- Elle est semée dans le blé au printemps (cas d’une espèce fourragère) : la légumineuse joue le rôle d’engrais vert. Ainsi, l’objectif de la légumineuse est la restitution d’azote à la culture suivante, évaluée à 40 à 50 kg N/ha pour une quantité totale apportée par le couvert de l’ordre de 40 à 100 kg / ha suivant les espèces (source : Casdar 8058).

Association légumineuse-oléagineux

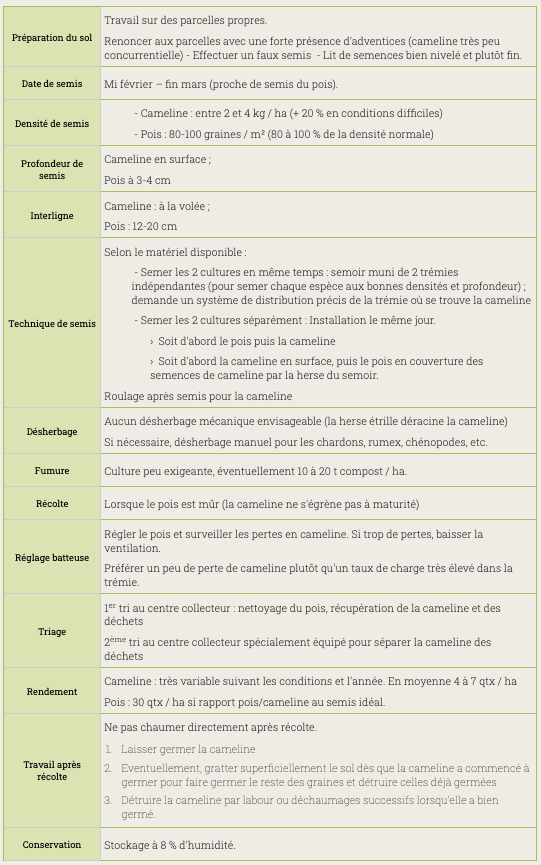

Exemple du mélange Cameline et Pois protéagineux

(Source : Suisse Cameline, 2013).

La cameline est une crucifère couvrante à végétation rapide dont les spécificités sont :

- Meilleure résistance au manque d’eau et aux fortes chaleurs que le colza,

- Graines riches en huile (30-40%) oméga 3 et vitamines,

- Rôle de tuteur pour l’espèce associée.

La cameline est utilisée en huile pressée à froid pour l’alimentation humaine et est aussi valorisée en tourteaux pour le bétail.

Intérêt de l’association :

- Concurrentielle face aux adventices et stabilité du rendement.

- Autres possibilités d’association : Cameline-céréales de printemps, cameline-lentille, cameline-pois protéagineux-orge de printemps (date de semis, interligne et fumure à adapter en fonction de la culture associée). Densité de semis de 100 % pour l’autre espèce. Date de récolte fonction de la maturité de l’autre culture.