Production de miel

LA DÉMARCHE

L'apiculture est une activité séculaire qui joue un rôle essentiel dans la pollinisation, la production de miel et d'autres produits apicoles (cire, propolis, gelée royale). L’abeille, par son action pollinisatrice, contribue à la reproduction de plus de 80 % des plantes à fleurs et 30 % des cultures agricoles mondiales, y compris des produits alimentaires de première nécessité. Toutefois, l'apiculture n'est pas simplement une pratique traditionnelle, c’est une activité nécessitant une gestion fine et continue des colonies, en particulier dans un contexte de changement climatique et de déclin de la biodiversité.

L’histoire de l’apiculture

L’apiculture remonte à l’Antiquité, où les Égyptiens, les Grecs et les Romains avaient déjà compris l'importance des abeilles pour l'agriculture et la nutrition. Les premiers écrits sur la gestion des abeilles apparaissent au 5ᵉ siècle avant J.-C. avec Aristote, qui les observait déjà comme une espèce fascinante et complexe. En France, l’apiculture s’est progressivement structurée, notamment au 19ᵉ siècle, avec l’invention de la ruche moderne qui permet de récolter le miel sans détruire la colonie.

Apis mellifera – renvoie vers HERBEA https://www.herbea.org/fr/fiches/6341/Abeille-domestique

Apis mellifera, également connue sous d'autres noms communs tels que l'abeille domestique, l'abeille européenne ou encore l'abeille mellifère, est une espèce d'insecte de l'ordre des Hyménoptères et constitue l’espèce élevée majoritairement pour l’apiculture.

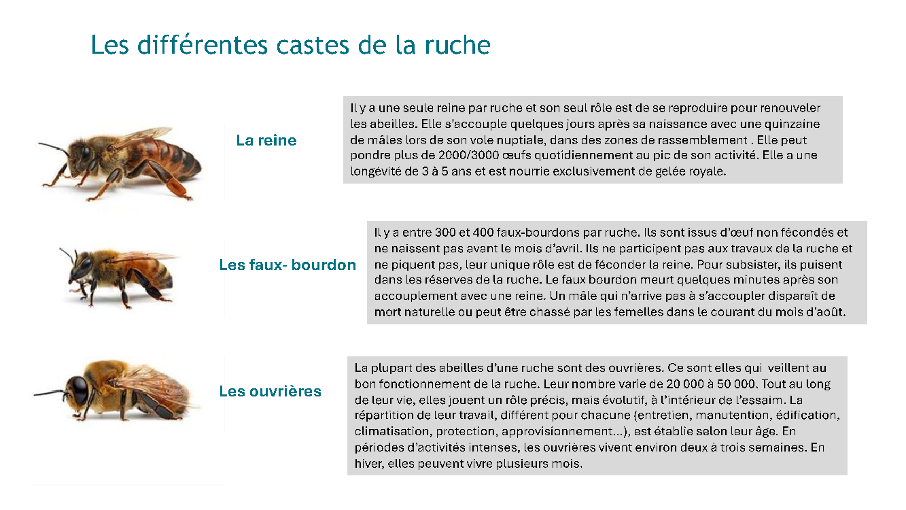

Les colonies d’abeilles sont très structurées et comprennent 3 castes : Les reines, les faux-bourdons et les ouvrières. Chaque caste joue un rôle bien précis.

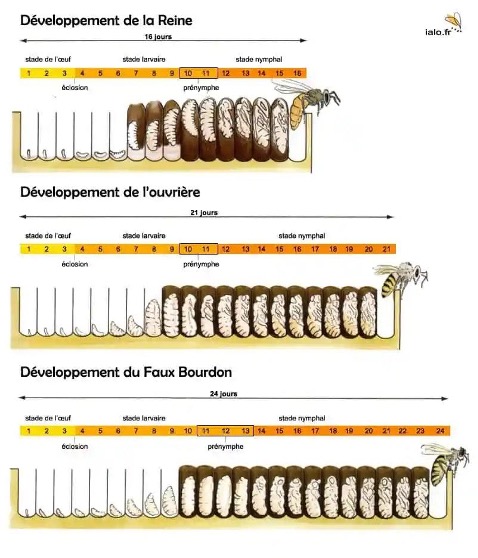

Le couvain se développe en plusieurs phases selon que la reine décide de pondre un œuf fécondé (ouvrière), un œuf non fécondé (mâle) ou une cellule royale.

De l’œuf à la larve : L’œuf de l’abeille est pondu par la reine et il se développe dans l’alvéole. Il met 3 jours pour devenir larve, que celle-ci soit destinée à devenir ouvrière, reine ou mâle. C’est le premier stade de développement de l’abeille, après éclosion de l’œuf. La larve est nourrie de gelée royale, de miel d’eau et de pollen.

De la larve à la nymphe : une nymphe devient reine ou ouvrière en 6 jours et elle a besoin d’un jour de plus pour donner des mâles. La larve prend alors la réelle morphologie de l’abeille. Cette mue nymphale est un stade de développement intermédiaire de l’abeille. La nymphe est nourrie de miel et de sirop.

De la nymphe à l’imago : l’imago est le stade final du développement de l’abeille. Selon la nature de la caste de l’abeille, la métamorphose se réalise comme suit :

- Au bout de 7 jours : une nymphe devient reine.

- Au bout de 12 jours : la nymphe devient une ouvrière

- Au bout de 14 jours : la nymphe devient une abeille mâle.

Un œuf mettra 16 jours pour se développer en abeille reine, contre 21 jours pour l’ouvrière et 24 pour l’abeille mâle.

Quelques chiffres clés sur la filière apicole en France

L’apiculture en France reste un secteur important tant du point de vue écologique qu’économique. En 2024, environ 70 000 apiculteurs sont recensés en France, dont près de 45 000 sont professionnels. Le pays possède un cheptel de 1 450 000 ruches, avec une production annuelle de 15 000 à 20 000 tonnes de miel. Cependant, la filière rencontre de nombreux défis, notamment une mortalité des colonies qui atteint parfois 30% par an en raison du varroa, des pesticides et du changement climatique.

Les abeilles jouent également un rôle crucial dans la pollinisation de nombreuses cultures agricoles. Leur contribution économique est estimée à environ 1,8 milliard d’euros par an pour l’agriculture française. Malgré leur importance, l’apiculture fait face à des menaces croissantes, mettant en péril la santé des abeilles et la survie des exploitations apicoles.

Les enjeux pour l’apiculture aujourd’hui

L’apiculture fait face à plusieurs défis majeurs :

- La baisse des populations d'abeilles : L'usage des pesticides, les monocultures, et le varroa menacent la santé des colonies.

- Les impacts du changement climatique : La modification des saisons et des floraisons affecte la disponibilité des ressources pour les abeilles.

- La concurrence des produits importés : La France fait face à une concurrence accrue, notamment de miels importés, souvent de qualité inférieure.

Description générale du système :

Le Gaec la Ferme du Fraïsse un exemple d'exploitation apicole engagée, qui a choisi de se tourner vers des pratiques agroécologiques pour préserver l'environnement tout en produisant un miel de haute qualité. Situé dans le Parc national des Cévennes, le Gaec la Ferme du Fraïsse produit un miel estampillé Esprit parc national, qui reconnaît le respect des principes agroécologiques.

L’exploitation de Sarah et Philippe comprend plus 250 ruches, dont les abeilles récoltent des nectars très diversifiés. Chaque ruche produit en moyenne 15 à 20 kg de miel par an. Les ruches fixes seront plutôt autour de 10-12kg tandis que les ruches transhumantes peuvent monter jusqu’à 20kg.

Au total, ce sont plus de 10 miels différents qui sont produits sur la ferme, dont 7 sont estampillés Esprit parc national, car produits sur le territoire du Parc :

- Miel des gorges du Tarn,

- Miel du causse Méjean,

- Miel de lavande vraie

- Miel de châtaignier,

- Miel de montagne (du Bougès et de l'Aigoual),

- Miel de bruyère.

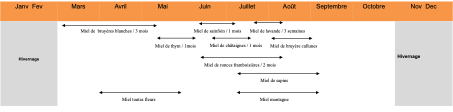

Cette diversité est permise par la grande partie de ruches transhumantes pendant la saison, afin de suivre les différentes miellées. La miellée correspondant à la production saisonnière intense de nectar d’une fleur en particulier. La récolte du miel s’échelonne de mai à septembre en fonction des différentes miellées.

LES SAVOIRS AGROÉCOLOGIQUES

Suivi des miellées et transhumance :

Sur les 250 ruches, un tiers sont en ruchers fixes tandis que les 2/3 vont être « transhumantes », c’est-à-dire que les ruches vont être régulièrement déplacées pour suivre les miellées d’intérêt.

Entre novembre et février, les ruches sont en hivernage et la température d’une ruche est comprise entre 15°C et 18°C. Au printemps, avec la hausse des températures, la reine se remet à pondre et les abeilles, en battant des ailes, font augmenter la température de la ruche à 37°C. Il y a 40 jours entre le moment où la reine pond et où les nouvelles abeilles sont capables de butiner. Avec un démarrage de la ponte début mars, les ruches étaient naturellement prêtes pour les premières miellées du printemps. Avec le réchauffement climatique et le début des miellées plus précoce, certaines ruches doivent être « démarrées » plus tôt, en les déplaçant sur des secteurs plus chauds ou en les nourrissant avec du sirop de glucose, afin d’être prêtes à temps pour les premières miellées.

Ainsi, lorsque les premières floraisons démarrent, les transhumances peuvent commencer et les ruches vont être déplacées au fil de la saison entre les 10 à 12 emplacements différents permettant de récolter des nectars diversifiés.

Chaque miellée se fait sur une période et pendant une durée bien précise :

Par exemple, le miel de lavande sera récolté vers le 5 août, sur 15 jours / 3 semaines seulement alors que le miel de bruyère blanche pourra être récolté fin avril.

Mais ces dates peuvent varier d’une année à l’autre. En effet, le changement climatique se fait particulièrement ressentir en bouleversant les calendriers des miellées, avec certaines floraisons plus précoces ou certaines miellées plus courtes. Par exemple, la miellée de châtaignier durait auparavant au minimum 3 semaines, elle est aujourd’hui parfois terminée au bout de 8 ou 10 jours ! La notion clé en apiculture d'après Philippe, c’est la réactivité. Une miellée peut se louper au jour près.

Pour cela, Philippe a mis en place plusieurs techniques pour assurer les récoltes de toutes les miellées :

- Il observe de manière très attentive les différentes floraisons et la météo, afin d’anticiper au maximum les déplacements de ruches et les récoltes,

- Il passe au moins 1 fois par semaine sur chaque ruche pour vérifier que tout va bien et intervenir si besoin (nourrir, déplacer, ajouter des hausses).

En dehors de l’observation attentive des différentes floraisons et de la météo, Philippe a gardé certains ruchers installés de manières fixes sur des balances, afin de pouvoir observer la production, (ou la consommation) de miel au jour le jour.

Les ruches sont installées dans des zones riches en biodiversité, comme des prairies naturelles et des bords de forêts. Cela permet aux abeilles de butiner une grande diversité de fleurs sauvages et mellifères, contribuant à la pollinisation des cultures locales.

Adaptation des pratiques agricoles pour favoriser les plantes messicoles

Le secret d’un miel de haute qualité, c’est un environnement riche et préservé. Mais c’est surtout être attentif à la nature environnante, c’est connaître l’écologie des plantes butinées par les abeilles pour favoriser la biodiversité à l’échelle du système global de la ferme et permettre un environnement favorable à la récolte de nectar.

Ainsi, chaque année, Sarah et Philippe plantent de nouveaux arbres et haies, à partir d’essences locales et sauvages ayant bien survécu aux aléas climatiques de l’année. Une attention est donnée à la plantation d’espèces mellifères intéressantes dans les couverts inter rangs des vergers (trèfles, sainfoin, phacélie, ...). La fauche tardive est également pratiquée afin de permettre la présence de prairies fleuries plus longtemps. La fauche se fait de nuit, tôt le matin ou en soirée, pour éviter les dégâts sur les populations d’insectes butineurs.

Pour Sarah et Philippe, la biodiversité fait donc partie intégrante de leur système et leur assure une production de miels riche et diversifiée. Cette attention donnée à la biodiversité permet la préservation d’espèces végétales patrimoniales sur l’exploitation telles que l’adonis de printemps ou la serratule à tige nue. Elle permet également la reproduction d’espèces animales particulièrement remarquables telles que la pie grièche méridionale, le hibou petit duc, le busard cendré ou l’Œdipode cévenole.

Lutte contre le varroa et le frelon asiatique

Depuis 7-8 ans, le frelon asiatique est arrivé dans les gorges du Tarn et les vallées des Cévennes, pouvant occasionner des dégâts importants sur les ruches. En 2022, par exemple, plus de 60 ruches ont été décimées au Gaec la Ferme du Fraïsse. Heureusement, l’absence d’eau de surface sur le Causse, nécessaire à la réalisation des nids de frelon, empêche celui-ci de s’y installer et permet de conserver des zones sans danger jusqu’à l’hivernage des frelons.

Le varroa constitue également un parasite récurrent en apiculture, mais c’est un parasite qui est plutôt bien géré aujourd’hui. Le traitement utilisé par le GAEC est à base d’acide oxalique, afin de respecter les engagements liés à la marque Esprit parc national.

Le varroa, une fois dans les alvéoles, est protégé contre le traitement et réinfeste la ruche en quelques semaines. En traitement curatif, les apiculteurs doivent donc forcer un arrêt de ponte pendant 1 mois, en encageant la reine, afin de traiter entièrement la ruche. Philippe et Sarah font le traitement en préventif en hiver, au moment de l’arrêt naturel de ponte, pour assurer un traitement total. Le risque de recontamination durant l’été est important, en raison des colonies sauvages ou des ruches non traitées, il est donc important de faire le traitement le plus tard possible pendant l’hiver, afin de limiter ces recontaminations.

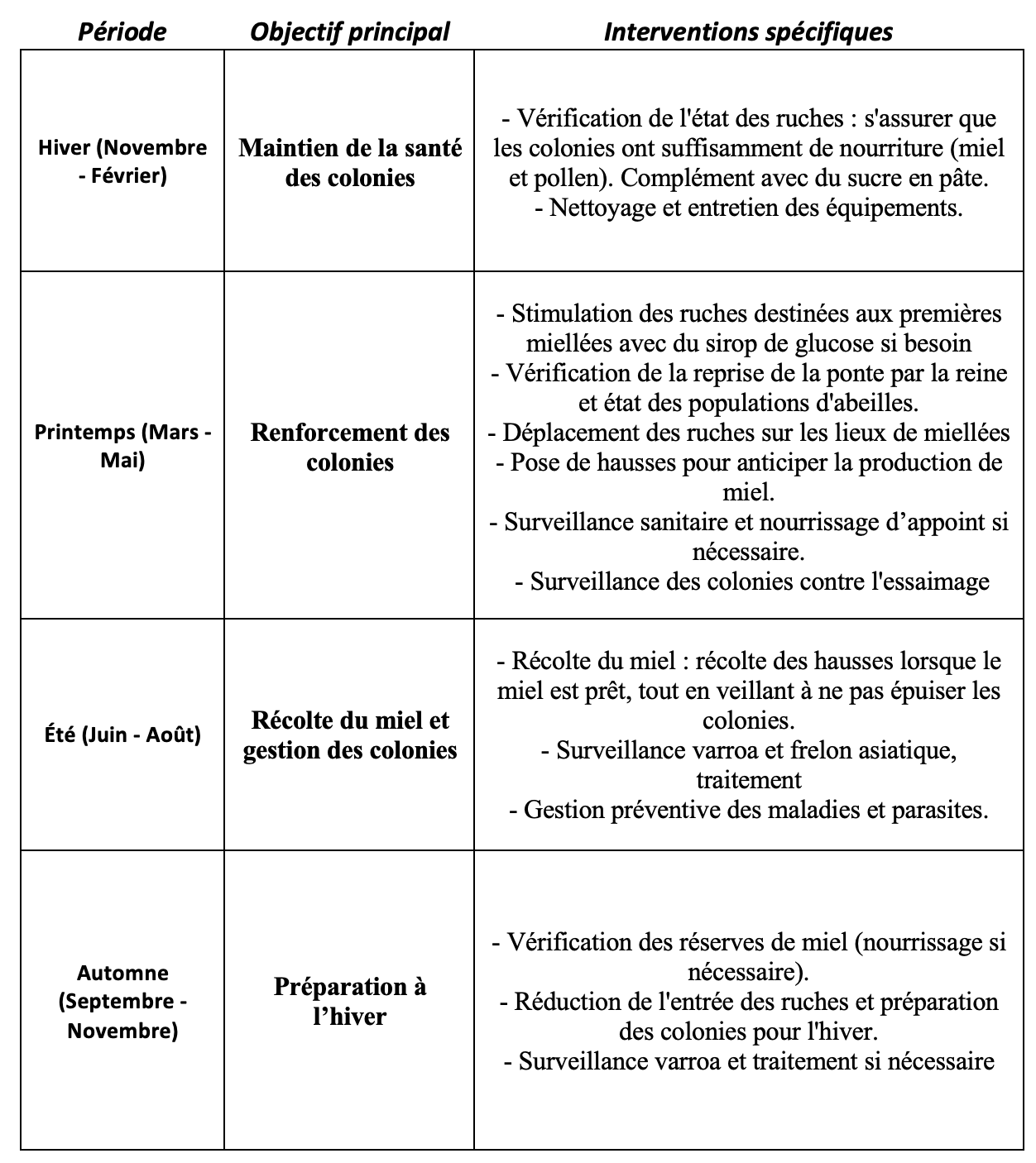

Calendrier des interventions au rucher

Voici un tableau récapitulatif des interventions principales au Gaec la Ferme du Fraïsse, en lien avec les pratiques agroécologiques spécifiques, sur l'année apicole :

ZOOM sur La marque Esprit parc national

Le Parc national des Cévennes est l’un des onze parcs nationaux de France. Il a été créé en 1970 et s’étend sur trois départements : la Lozère, le Gard et l’Ardèche. Il regroupe 123 communes sur une superficie de 2035 km2. Le cœur du Parc a une superficie de 937 km2 compris au sein de 39 communes. Il est, en métropole, le seul parc national de moyenne montagne et un des rares dont la population permanente est significative, y compris dans le cœur, espace protégé et réglementé. Ce parc est un territoire à la fois sauvage et marqué par l’activité humaine, où les paysages sont façonnés par l’agriculture traditionnelle, les forêts, et la faune et flore exceptionnelles.

Les Cévennes abritent une richesse de biodiversité, des gorges encaissées aux montagnes escarpées, et sont le refuge d’espèces rares, dont des plantes médicinales, des arbres centenaires, et bien sûr, des abeilles sauvages. Ce cadre naturel privilégié fait du Parc national des Cévennes un lieu idéal pour l’apiculture, notamment pour la production de miel de qualité.

La charte du Parc national des Cévennes a été approuvée en conseil d’État par décret n° 2013-995 du 8 novembre 2013. Elle définit le projet du territoire pour quinze ans et s’articule autour de 8 axes stratégiques :

- Faire vivre notre culture

- Protéger la nature, le patrimoine et les paysages

- Gérer et préserver l’eau et les milieux aquatiques

- Vivre et habiter

- Favoriser l’agriculture

- Valoriser la forêt

- Dynamiser le tourisme

- Soutenir une chasse gestionnaire

La marque Esprit parc national : Un gage d’engagement pour l’environnement

Créée en 2015 et portée collectivement par les parcs nationaux de France et l’Office français de la biodiversité, Esprit parc national est une marque inspirée par la nature. Elle met en avant, bien au-delà des produits, une démarche, des valeurs et des processus de production qui contribuent de façon directe à la gestion des territoires d’exception des Parcs nationaux et à la valorisation de leurs patrimoines. Elle se traduit par des effets concrets dans ces espaces protégés en contribuant au maintien des paysages et de la biodiversité.

Le cahier des charges pour la production de miel estampillée Esprit parc national permet le respect de 3 enjeux principaux

La nature est au cœur de la production

Les ruches, en bois, du Gaec la Ferme du Fraïsse sont implantées dans une aire protégée (Parc national des Cévennes) et éloignées des pollutions. Les pratiques d’élevage et de cultures sans intrants sur la ferme (exploitation en AB) garantissent un environnement préservé. La récolte du miel est faite sans produits chimiques et la gestion sanitaire du cheptel d’abeilles se fait avec des méthodes naturelles. La lutte contre le varroa, par exemple, est réalisée grâce à de l’acide formique.

Le miel est produit localement

La transhumance des ruches se fait localement dans le périmètre du Parc national et la miellerie est à la ferme, située dans le Parc. Philippe et Sarah possèdent une grande diversité d’emplacements pour leurs ruches : les bords du Tarn, le causse Méjean, les Cévennes, le Larzac… Cette grande diversité locale d’environnement permet une grande diversité de miel.

La production contribue à la vie du territoire

La commercialisation des miels est faite sur la ferme, en vente directe, et dans des points de vente locaux : magasins de producteurs, moyenne surface… Les agriculteurs sont également engagés dans des démarches collectives locales et au sein du rucher école des Cévennes, avec le Syndicat apicole de la Lozère.

INTÉRÊTS DU POINT DE VUE DE L'AGRICULTEUR

|

Economiques |

Agronomiques |

Environnementaux |

|

|

|

|

Social

|

||